姫路城

姫路城は、兵庫県姫路市にある平山城(標高45M)。天守形態は五重六階地下一階 望楼型 連立式。重文74件・国宝8件・世界遺産。白鷺城とも。

姫路の由来

もとは姫山にあることから“姫山”城と呼ばれていたが、羽柴秀吉の大改修によって、城域が鷺山にまで及ぶようになり、二つの小山が並ぶ形がヒメジ(蚕のまゆ)に似ていたことから“姫路”城となった。一方、715年以前の成立とされる播磨国風土記には“日女道(ひめじ)”の記載があり、それが訛化した可能性もある。

起源

姫路城の築城者は諸説あるが、1545年(天文14)、播磨に勢力を張った小寺氏が、家臣の黒田重隆に築かせたとする説が一般的。また、1333年の播磨守護 赤松氏による築城説も有力。以後、御着城の支城として機能していたとみられる。

孝高の一計

重隆の孫、黒田孝高(官兵衛)は、父 職隆より姫山城代を継いだが、 1580年(天正14)4月、織田軍の播磨攻めの報に接すると、小寺を離反し織田方に従属。城を羽柴秀吉に献上した。以後 孝高は秀吉の軍師として活躍し、後に豊前国12万石の大名へ出世する。

秀吉の大改修

間もなく秀吉は、織田信長の出馬に備えた御座所の設営のため、拡張を伴う改修を行った。城は瞬く間に、三重四階の天守があがる大規模な石造りの近世城郭へ変貌した。信長の直命とも、孝高の進言とも伝わっている。

また、西国街道が城を通るように改定され、姫路城は西国を抑える要衝となった。

↑現存する羽柴時代の石垣。池田時代のものと比較すると、未熟な野面積で、隅角部に算木積みがみられない。

また、一度に高く積めなかったのか、低石垣を二段に築き上げている。

翌天正9年6月とその7か月後に、秀吉が姫路で茶会を催していることから、この頃には完成していたと思われる。

天正11年夏、羽柴秀長、13年に木下家定が入り、度々改修されている。三国堀以東の曲輪はこの時に新造された。

池田輝政の入城

1600年(慶長5)、関ヶ原合戦の戦功あって、池田輝政が52万石で入城。翌年、未だ強大な勢力を誇る豊臣大坂城への睨みを利かすため、重ねて大改修が行われる。普請奉行に伊木忠繁、大工棟梁には磯辺直正が着任。工事は九年に及び、一説には、2400万もの人夫が動員されるほど大規模なものになったという。同族含めれば100万石になったとされる池田氏の経済力からすれば不思議ではない。漆喰総塗籠の城壁と、五重の大天守と二つの小天守を抱える連立式天守群は、このときに築かれたもの。

慶長7年、大手門(桜門)が完成。同10年、内外堀の掘削が完了。三重の堀をもつ大総構が形成された。

流石は「西国将軍」と評されるだけの大業だ。

幕末まで

池田氏の支配は3代17年で終わり、1617年(元和3)本多忠政が入城する。同時期に、徳川家康の娘 千姫が本多家に嫁入りすると、その化粧料10万石で西の丸・化粧櫓・百?長屋が築かれた。その後も、城主は松平氏〜榊原氏〜酒井氏と変遷し、酒井氏の時代で幕末を迎えた。

酒井氏の入封は幕府の施策ではなく、姫路の豊かな経済に惹かれた酒井氏の強い意思によるものだったとされているが、転封後は 姫路城の広大な城域と天守群の維持費に、藩の財政は圧迫されていたという。

江戸時代、城は幕府からの預かり物 との認識から、歴代の城主は内曲輪に住まなかったというが、度重なる改修、補強が行われている。

廃城と保存運動

明治維新後、全国の城郭は不要の長物となり、明治6年、廃城令が通達される。姫路城は、三の丸が破却され、内曲輪は軍用地となったが手入れが行き届かず、瓦に草が生えるほど荒廃した。

明治10年天守が競売にかけられ、二三円五十銭で落札したというが、修繕されることはなく、解体にも難航したため、朽ちるままに放置されてしまう。

一方で陸軍省中村重遠大佐は、この退廃した姫路城の価値を訴え、太政官に意見書を提出するなどして奮闘。ついに明治43年、地元の保存会の力もあり、国費9万円が支給された。同年、陸軍によって「明治の修理」が行われ、かつての美観を取り戻した。

その後、昭和の修理、平成の修理を経て今に至り、菱の門付近には中村大佐の功績を讃える顕彰碑が建立されている。

平和の城

1569年、別所長治が3000の軍をもって姫山城の南方15町(約1.6?)まで肉薄し民家を焼き払ったというが、攻城戦が行われた記録は無い。時が流れ、幕末の戊辰戦争においては、姫路城主 酒井忠惇が旧幕府方に与したため、岡山藩・龍野藩ら新政府軍1500人に包囲されたが、交戦は免れた。

新政府軍が酒井軍の士気に圧倒され退却したとも、地元の商人が身を削って新政府軍に大金を献上したためとも伝わる。

第二次世界大戦では、米軍機が放った焼夷弾が城内に落下したというが、被害は無かった。

こうして姫路城は、築城以来度々の危難を免れ、一度も攻撃を受けなかった。

白い不死鳥

昭和20年の空襲で、姫路の市街地は焦土と化したが、姫路城は黒い偽装網で天守を覆い隠すことで戦災を免れた。戦後、姫路には姫路城のみが残り、淋しげに佇んでいたという。

このことから、姫路城は「白い不死鳥」の異名をとる。

姫路城の防御

内曲輪からは、敵が通る順に紹介する。地勢

標高45mの姫山に本丸を構え、鷺山に西の丸を置く。本丸は、姫山北面の急峻な斜面と船場川が天然の要害となり、背後から襲撃されるおそれはない。

船場川は、城のすぐ西を流れる市川の支流で、秀吉の改修によって防御に活用されたもの。

このように背後の堅固な本丸を最奥に構え、他方に曲輪を配する縄張りを「梯郭式(ていかくしき)」というが、姫路城の場合、渦のように複雑な構造をしているため「渦郭式(かかくしき)」や「螺旋式」と分類されている。

広大な総構

総構の規模は233ha(2,330,000?)にも及び、その塁線は石垣と堀によって区画されていた。現在も随所に石垣が残り、往時の規模を窺い知ることができる。

↑中曲輪の塁線

大手門(桜門)

↑桜門

斜めに掛けることで、橋を渡る敵兵に対して内曲輪側から側面攻撃が可能になる。「筋違橋(すじちがいばし)」という構造。 しかし門・橋ともに現存遺構ではない。門は昭和13年陸軍用地の頃、車両の通行の妨げにならぬよう本来より大きめに復元され、橋は平成19年、鉄筋コンクリートで掛けられた。

往時の体をなしていないことに注意したい。

菱の門

↑菱の門

羽柴時代からあった大型の櫓門の用材を再利用し、池田輝政によって建てられたとみられている。

名の由来は、築城以前この辺りに菱川が流れていたことに因む。

門前には桝形虎口が設けられた厳重な構えで、厚さ約6mmの鉄板が打ち付けるなどして火砲にも対応している。さらに、頭上攻撃を狙った石落としの小戸が設けられている。

両心の縄張り

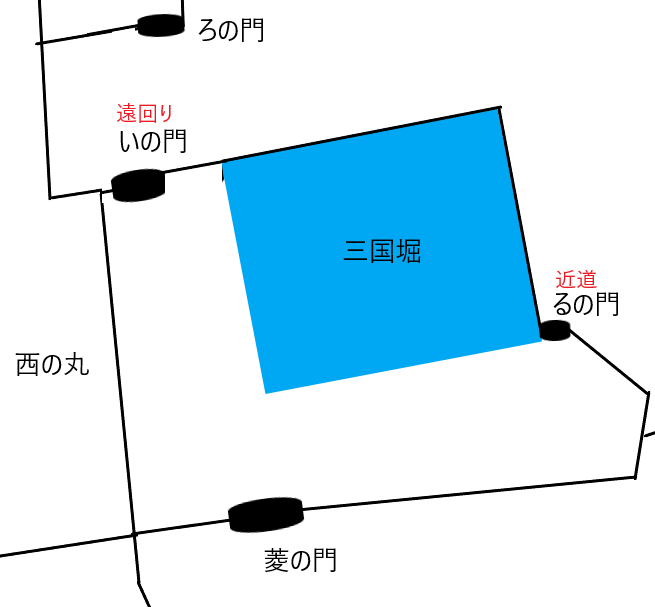

菱の門をくぐると、目前に「いの門」があるが、右に進むと別の「るの門」が現れる。

なお「るの門」は、「ぬの門」から上山里曲輪、さらに「りの門」から備前丸に通じる天守への最短ルート。

一方、「いの門」の先は複雑な曲輪群に入り込む地獄ルート。

↑最短ルート「るの門」。形態は埋門。敵に「いの門」を通らせるため、地味に造られている。裏を返せば伏兵が出撃するには最適の門ということになる。

い〜ろ門

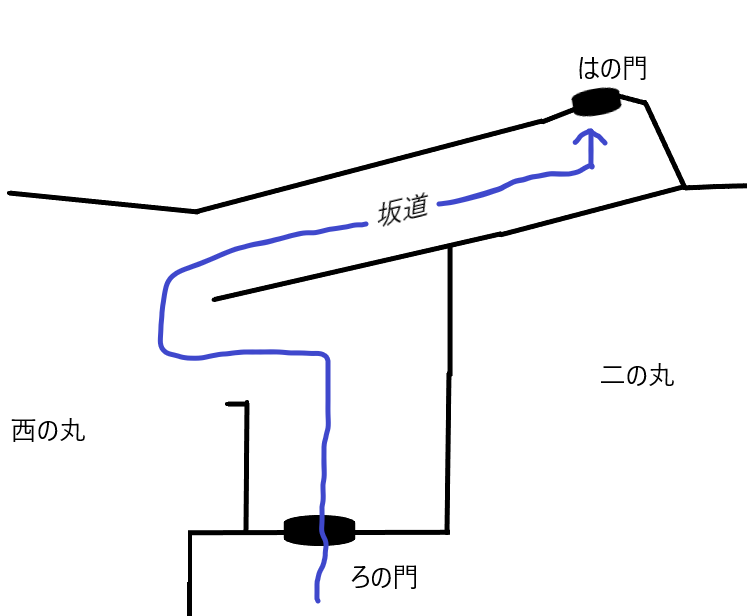

敵兵の大方は、遠回りの「いの門」を通ると思われる。次いで「ろの門」があるが、門の場所が微妙にずれていて斜めに進むことになる。敵の直進を許さず、そこで速度を落とした敵を西の丸から射撃する体制。

将軍坂

それも抜ければ、将軍坂と呼ばれる坂道を上って「はの門」へ向かう。しかし、将軍坂と直前のUターンに速度を落としている敵兵は、再び十字砲火の恰好の的。

はの門は、門前に坂を設けて敵の速度を落とす「坂虎口」にUターンの屈折を付け加えた鉄壁の門。城内の最難関といえる。

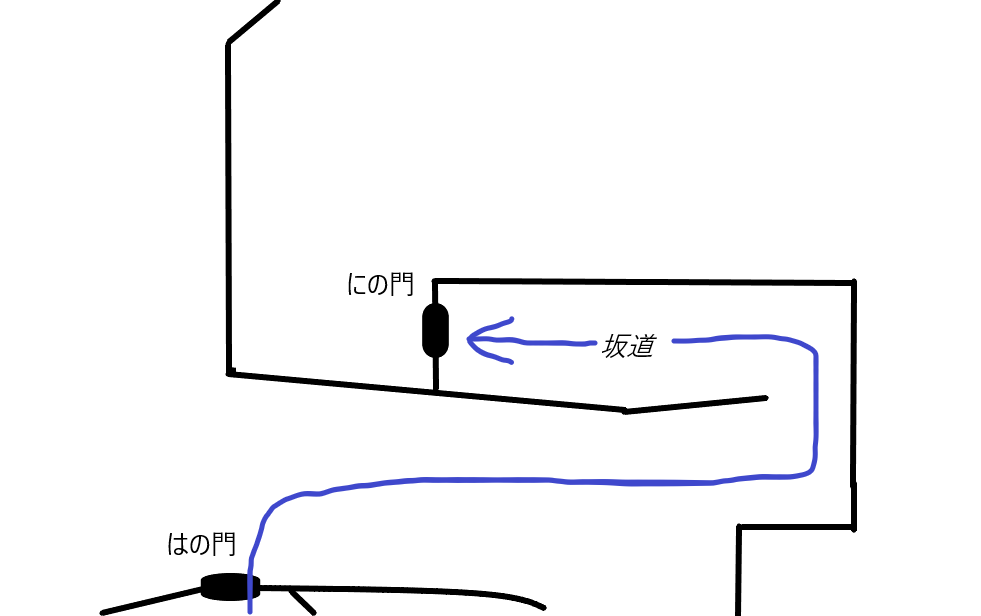

にの門

また、ここでもUターン+坂虎口という最強の構えをしている。

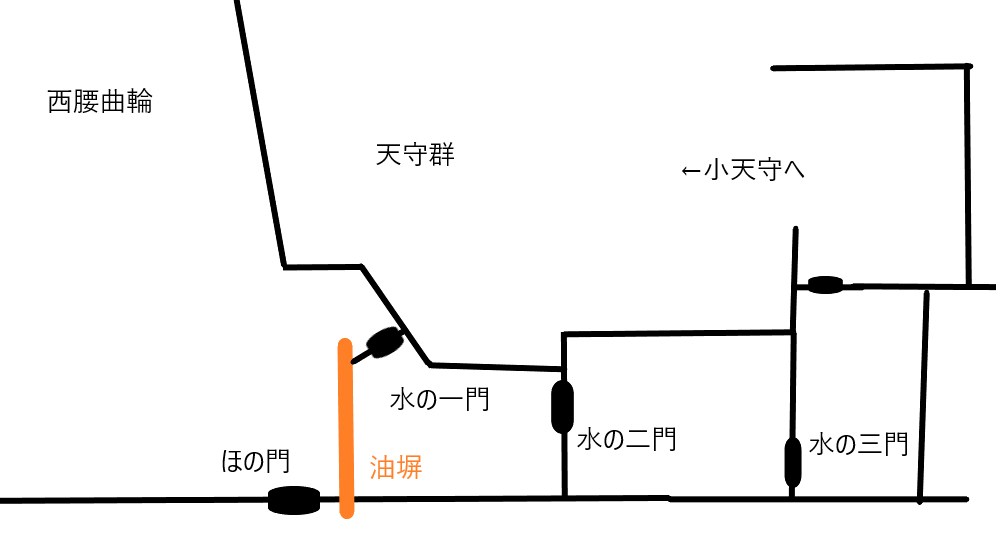

水曲輪

そして鉄板張りの屈強な「ほの門」を通り、ついに水曲輪へ入る。水曲輪は、狭い道と小規模な門で構成されているため、敵の数が多いほど渋滞が起こりやすい。ところで「水の〜門」という呼称の由来は、往時の工匠が火気を忌んだことから。

隠された水の一門

敵は前者を選びたいところだが、油壁(砂、粘土、油を塗り固めた築地塀)に阻まれ、地味な水の一門は見つけにくい。

よって目先にある遠回りの後者を選択してしまう。

水の二〜水の三門

仮に水の一門を進めても、その先に構える水の二門から水の三門まで天守から遠ざかるように進み、かつ下り坂になっていることに混乱する。結局、「ほの門」に戻って遠回りのルートを進むことになるという罠だ。

天守群

天守群から烈火の如く火砲を浴びながら水の三、四、五、六門を抜けると、ようやく天守に辿り着く。天守内部

天守内部には、石打棚、武者隠し、狭間、石落とし、武具掛け、さらに長期の籠城に向けた流し台、雪隠まで備えている。優雅な美観とは裏腹に、かなり実戦的な造りをしている。漆喰塗

姫路城は漆喰総塗籠によって白亜の壮観を呈しているが、防御上の利点も大きかった。漆喰は100年以上固まり続け、最終的に石灰石に戻るという頑丈な特性をもち、さらに防火・防水性にも優れている。また、風雨にも強いため天守瓦には接着剤としても用いられている。

参考文献

特別史跡姫路城跡II 2014/03/31 兵庫県教育委員会

姫路城 図説日本の城と城下町? 工藤茂博 監修 2022/4/20 創元社

姫路城 日本の城DVDコレクション第一号 大類伸・監修 デアゴスティーニジャパン 2020/3/17

近世城郭の作事 天守 三浦正幸 原書房

近世城郭の作事 櫓・城門 三浦正幸 原書房

織豊系城郭とは何か 村田修三 サンライズ出版

Wikipedia 姫路城 https://ja.wikipedia.org/

姫路市立城郭研究室 https://www.city.himeji.lg.jp/

姫路城案内 史蹟姫路城管理事務所 昭和9 000000625157

おわり。

城用語データベース

.png)